だいたい1月6日〜1月19日のあたり。

二十四節気では「小寒(しょうかん)」といい、冬の寒さがさらに厳しくなっていく頃です。

床に布団を敷いて寝ているぼくにとっては夜中に底冷えで目覚めてしまうような季節ですが、今年は例年よりも寒さが幾分やわらかいようにも感じます。

けれど寒いことに変わりはなく、布団の間に電気毛布を仕込んだり、寝る前にはホットアイマスクでじんわりと暖かさを感じたりして過ごしている。

ヒートテックと温度差

もちろん外出する際のインナーはヒートテックだ。

けれどヒートテックもなかなか難しいもので、街中などへ出かける時には北海道特有の「室内の暖かさ」でいったん発汗してしまうとそれによってさらに暖かくなり、「あついあつい..」となってしまうのはぼくだけでは無い気がします。

Helios 44-2で撮りに行く

そんな小寒のころ、少し前に手にした「Helios 44-2」のレンズをカメラに付けっぱなしにしておいた。なかなか忙しく過ごしており遠くまで行くこともなかったが、それでも出かける度にに数枚撮影していた。

今日は「Helios 44-2」で撮影した写真を載せていこうと思う。

スポンサーリンク

Heliosは淡い雪景色との相性が良い

五の沢のりんごの木

このブログでも何度となく、いやこれでもかと記事にしている五の沢のりんごの木。

ちなみに場所はこの辺りです。

優しくてふんわり。

そんな五の沢のりんごの木がある風景も、冬の日にHeliosで撮ると木に積もった雪や背景の雪景色が、いつもより優しくふんわりと写る。

Helios 44-2はF2の単焦点レンズで、ぼくは開放よりけっこう絞ったあたりで撮るのが好きだ。淡さは残したまま全体の風景も綺麗に写ってくれるのだ。

ここにあるりんごの木は、5月の後半には綺麗な白い花が咲きます、その様子は下のリンク記事から見ることが出来ますのでよかったらご覧ください。

ほかにもこの場所で撮影した記事は「五の沢」というタグでまとめていますので、こちらも読んでいただけたら嬉しいです。

寒い寒い石狩川のほとりから

次は石狩川のほとりから

ここはとにかく寒い場所。

親船町の観光センター裏手の川沿いだ。

淡いブルー。

Heliosのレンズで撮ると、石狩川もそれを囲む雪原も淡いブルーになっていてとても綺麗だ。

そして向こうに見えるのは「石狩河口橋」で、その青色もすごく良い。

冬景色とHeliosの相性いいな。

ちなみに「とにかく寒い場所」と書きましたが、寒さの様子は下の記事リンクの写真でも見て取れます。もしよかったらこちらもどうぞ。

マニュアルフォーカスで頑張る。

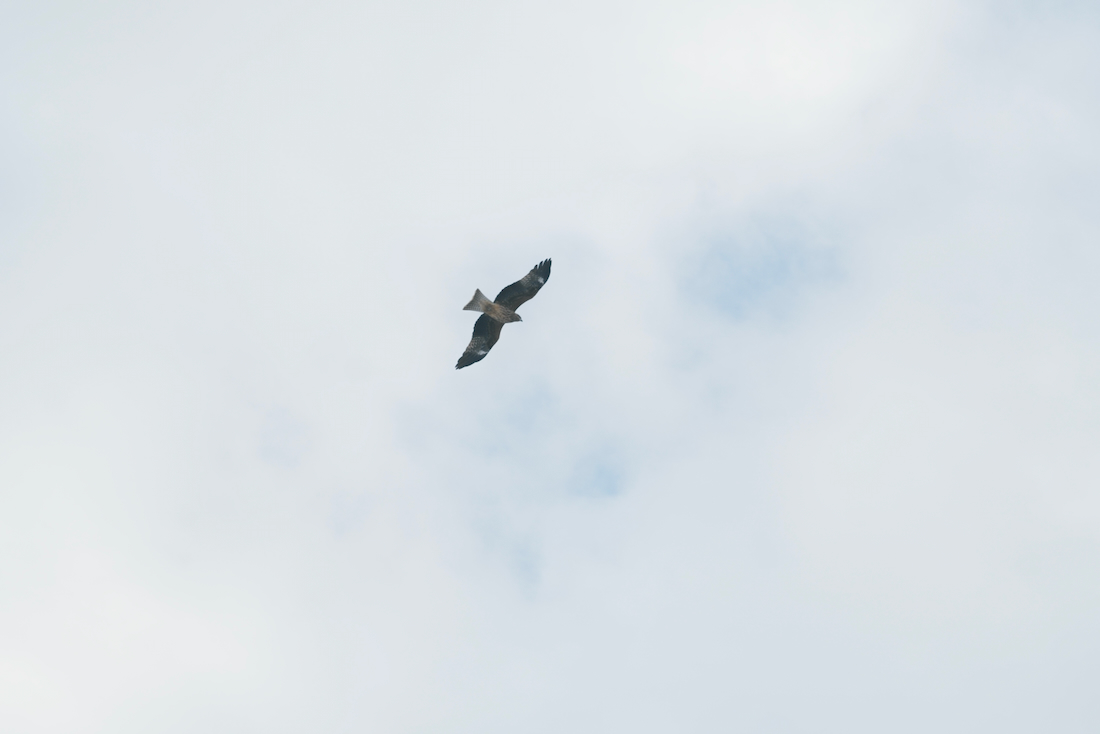

石狩川のほとりで撮影していると、鳥が羽を大きく広げて上空を飛んでいたので1枚撮ってみた。

Helios 44-2はオールドレンズで無論マニュアルフォーカスだ。

フォーカスリングを回しながら、飛んでいく鳥の軌道に合わせてカメラを移動しつつカシャとシャッターを切る。

うまく撮れていると良いなと思うのは、マニュアルフォーカスの良いところだと思う。オールドレンズはまるでフィルムとデジタルの中間くらいの感覚で撮影出来るのも魅力のひとつだ。

向こう岸から見える風景

八幡町川の石狩川のほとり

これはまた別の日だったかもしれないが、上の写真の対岸にある「八幡町」側の石狩川のほとりで撮った1枚です。

ここも風が抜けていく場所なのでとてつも無く寒い。もし訪れる方がいるとすれば、考えうる限りの暖かい格好をすることをおすすめします。

ぼくが好きな地味さ。

こちらも親船町同様、石狩川とそれを囲む雪原が淡いブルーですごく良い。

曇りがちのため遠くの山々も遠慮がちにしか見えないが、それもまた派手過ぎず地味で良いと思う。

普段使っているオートフォーカスのSigmaの単焦点レンズで撮った記事も下に載せておきます。撮影日時や気象条件こそ違うけれど、見比べてもらうと色味やシャープさの違いがわかると思う。

Helios 44-2と冬景色の相性の良さ

ほんの数枚だったけれど、こうしてHelios 44-2で撮影した冬景色の写真を見てみると、総じてやわらかで淡い色の描写がこの季節やこの町の感じとすごく相性が良いのがわかる。

レンズにはそれぞれの良さがあって、このレンズも少しずつ風景や自分との相性が良くなっていくと思うので、これからも冬景色や巡る季節をHeliosで撮影していこうと思っています。

この記事の一番上の写真は下の地図の辺りから海の方に向かって撮りました。

そして、この記事に載せた写真の場所は、降雪に風速が加わると、あっという間にホワイトアウトになることがあります。

もし行ってみようかなと思われた方は、天候が穏やかな時に行くのが良いです。そして車にはヘルパーや牽引ロープ、スコップ、毛布なども搭載しておきましょうね。

–

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事が誰かの何かのお役に立てば嬉しいです。